关于公开征求对《关于深入推进我省粮食产业“五优联动”的指导意见(送审稿)》意见的公告

为深入推进我省粮食产业“五优联动”,根据国家、省有关法规和文件精神,我局研究起草了《关于深入推进我省粮食产业“五优联动”的指导意见(送审稿)》,现公开征求社会各界意见,征求意见期限为2021年5月26日至6月7日。相关意见请反馈至省粮食和物资储备局粮食处。

联系人:朱润,联系电话:0571-85773056;传真:0571—85773032;邮箱:2416493308@qq.com。

为方便联系,反馈意见时请预留联系电话。

附件:关于深入推进我省粮食产业“五优联动”的指导意见(送审稿)

浙江省粮食和物资储备局

2021年5月26日

关于深入推进我省粮食产业“五优联动”的指导意见(送审稿)

为巩固和深化我省粮食产业“五优联动”(优选品种、优粮优产;订单引导、优粮优购;科学储粮、优粮优储;打造品牌、优粮优加;产需对接、优粮优销)试点工作成果,进一步健全优粮优价机制,增强优质粮食供给能力,提升粮食产业竞争力,根据中央一号文件《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《国家粮食和物资储备局关于印发“优质粮食工程”各子项实施指南的通知》(国粮规〔2019〕183号)和《浙江省粮食安全保障条例》《浙江省粮食和物资储备发展“十四五”规划》《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅印发<关于改革完善粮食安全保障体制机制 加强粮食储备安全管理的实施意见>的通知》有关规定,现就深入推进我省粮食产业“五优联动”提出以下指导意见。

一、总体要求

深入贯彻习近平总书记关于延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链的要求,牢固树立新发展阶段高质量发展理念,对标争创社会主义现代化先行省目标,坚持储优适需、储为所用、分类收储,坚持省内实施为主省外拓展为辅,充分发挥粮食储备“平时促产业、应急保安全”的功能和粮食主渠道企业的引领作用,以订单粮食、储备规模、收储仓容、收购资金等政府资源为依托,以粮食加工龙头企业为引擎,以实现“三链协同”为目标,持续拓展以“五优联动”为核心的优质粮食工程,推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产,最大限度推动优质粮食供给,为产业发展提供支撑,为农民增收拓宽渠道,满足城乡居民高质量生活消费和企业生产需求,保障更高水平粮食安全。

二、目标体系

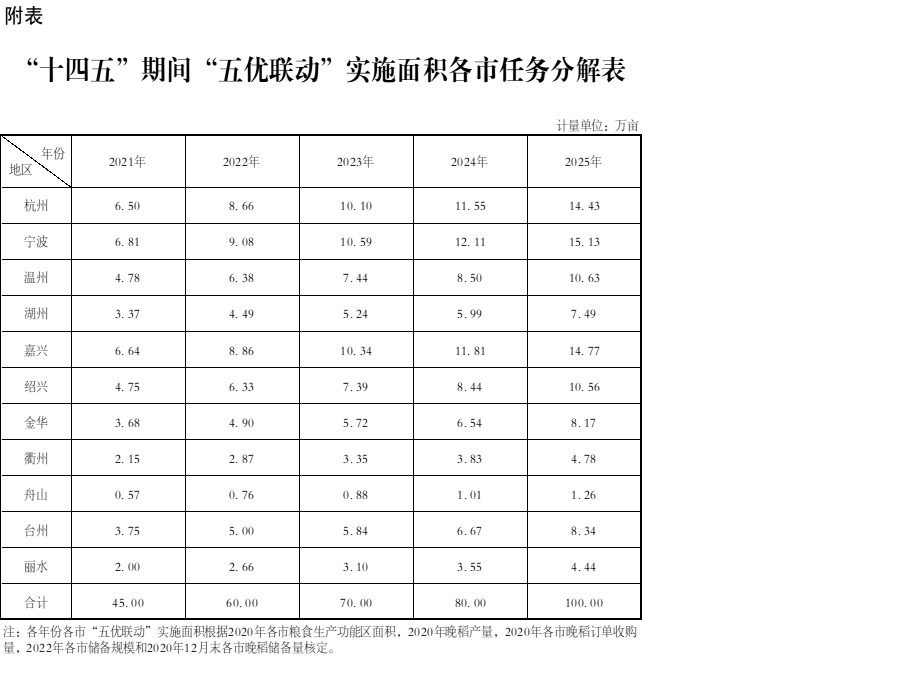

(一)全面推进“五优联动”提质扩面。到2022年,全省“五优联动”实施规模力争达到60万亩,晚稻订单分品种分仓收储比例达到60%。全省创建示范县达20个左右。到2025年,全省“五优联动”实施规模力争达到100万亩,晚稻订单分品种分仓收储比例达到80%。全省创建示范县达30个。我省“五优联动”继续保持在全国领先地位。

(二)实现“五优联动”全覆盖。结合近两年各地涌现的湖州“收储合作共享”模式、省储备粮公司储备竞标、省粮食集团全产业链运作、家庭农场自产自销和私人订制等多种探索,全省所有具备条件的市县都必须开展“五优联动”,其中实施“湖州模式”占1/3以上,利用省级储备开展“五优联动”的有关市县,要同时根据当地储备规模等情况组织实施本级优质粮食“五优联动”;规模种植籼稻的市县要有一定的晚籼稻品种开展“五优联动”;部分稻谷、小麦、玉米、大豆储备与省外粮源基地相结合,实施“包干轮换”。

(三)推进品种品质品牌提升。打造“浙江好粮油”公用品牌+N个区域公用品牌+N个企业品牌的特色粮油品牌矩阵,开展好粮油产品评选、展示、推介活动,省内具有一定影响力和市场占有率的“五优联动”优质大米地产品牌10个以上。

三、工作体系

(一)加强“五优联动”模式化推广。在“湖州模式”基础上迭代提升,完善“加工企业+国有粮库+农户+价格保险”运营模式,制作“五优联动”操作手册,全省推广应用。政府储备订单中优先安排优质粮食订单,大力推行加工经营企业订单,以及政府储备轮换与企业加工经营相结合的订单,通过统一订单、统一供种、统一技术服务,引导扩大优质粮食生产,做到以销定产、优粮优价;通过储备“包干轮换”的方式,支持加工企业到省外建设粮源基地、采购优质粮源。对指定优质粮食品种的供种、种植、收割、运输、烘干、投售、入库等过程,进行全程管控、防止使假混杂,逐步实行粮食“分品种分仓收储”,做到不混不串。积极推广应用保质保鲜、防虫防霉、低温准低温储藏等绿色储粮和智能化储粮技术,升级改造加工设备,改进加工工艺,提升优化加工技术,推广粮食产品适度加工。

(二)加强“五优联动”标准化服务。各地要建全优质粮食品种的遴选机制,建立本地良种目录,推进种植基地建设,形成规模化种植,标准化生产。建立完善优质粮食产前产中产后科技服务平台,大力推广绿色生产技术和生产方式,加强田间统一管理,帮助指导农户科学种粮、科学管理、科学储粮。鼓励企业制定粮食生产过程控制技术规范,建立全程可追溯体系。依托粮食储备资源,建立统一的招标、订单、烘干、收储标准,实现“合作收粮,共享储粮”。制定全省“食用稻品种品质分级团体标准”和“浙江好大米团体标准”,并指导企业规范使用公共品牌商标,为“五优联动”持续推进提供“软件”支撑。根据开展“五优联动”需要,各地要分批升级改造一批国有粮食仓储设施,构建全程低温冷链设施体系,为粮食经营企业提供优质服务。

(三)加强“五优联动”产业链创新。通过统一产业链重构,建设粮食产业联盟和“五优联动”产业品牌,统一各个主体服务对接,统一信息流、资金流、物流等方式,推进粮食全产业供应链的升级,有效加强粮食供应能力。建设一批绿色优质粮油生产基地,大力发展绿色优质、健康安全的粮油产品,增加多层次、多样化、个性化产品供给。积极推进粮油加工企业与科研院所合作,采用新工艺和新技术,研发优质粮油新产品,引领科学、合理、健康消费。推广网上粮店、社区粮店、认养农业等新型粮食营销模式,借助“放心粮油”示范店、优质粮油直营店、粮食应急供应网点,大型综合超市设立“浙江好粮油”专柜等扩大销售途径,实现产需精准对接,更好地满足消费者对粮油产品方便快捷、个性多元的消费需求。

(四)加强“五优联动”数字化运作。在“浙江粮仓”数字化平台上建设“五优联动”综合服务模块,涵盖“产购储加销”全环节的行业管理和产业服务,为粮食加工企业、收储企业、种粮大户(包括合作社、家庭农场)、种业企业、运输企业等参与主体提供场景化应用和数据分析服务,为政府部门提供决策与管理支持,为“浙江好粮油”政策宣传、标准发布、产品推介、科普宣传提供平台,发挥数字赋能,推进各种资源高效配置,助力“五优联动”走深走实。按照“浙江粮仓“建设方案,“五优联动”综合服务模块将于2021年年底前上线运行,开展“五优联动”的各市县要无缝对接,按照相关要求规范运作。

四、政策体系

(一)给予适当财政补助。省财政在省粮食安全专项资金中设置“五优联动”工作因素,根据各地实施“五优联动”面积、产量、产品加工量等情况,按一定标准给予补助。市县财政可根据当地实际安排相应资金,对相关企业开展“五优联动”工作给予支持,并建立必要的工作激励机制。

(二)完善有关储备轮换机制。在符合月末储备实物库存占规模不低于70%规定要求、确保全省粮食储备数量安全、风险可控的前提下,不断健全完善有关储备轮换机制,适当增加轮换工作弹性。一是探索储备粮轮空期控制新模式。为解决储备粮轮空期规定限制,满足用于试点的地方储备粮均衡出库、保障企业加工用粮的需要,在年度轮换计划内,用于试点的规定数量的储备粮品种轮出后,在规定的轮空期内,允许替换轮入其他粮食品种。二是鼓励省内企业积极参与储备业务。各地可依法采用招标或竞争性谈判等其它方式,积极鼓励省内粮食企业参与动态储备、“五优联动”等业务。

(三)加强对骨干粮食加工企业支持。对积极参加全省各地五优联动的骨干粮食加工企业,在安排优质粮食工程项目、建立粮食应急保障中心、委托代储政府储备粮、“255”工程企业培育、开展相关竞争性分配资金等方面予以优先考虑、适当倾斜。

(四)鼓励各地开展优质粮食购销价格(差价)保险。充分调动粮食加工企业参与“五优联动”积极性,合理规避市场经营风险。鼓励各地借鉴“湖州模式”,建立优质晚稻价格指数,联合有关保险公司、“五优联动”粮食购销参与各方,签订优质晚稻价格指数保险合同。保险费由当地储备粮公司与中标粮食企业分担,具体分担比例由当地财政根据实际情况来确定,储备粮公司承担部分与当地财政结算。

五、评价体系

(一)加强组织领导。省粮食物资局牵头负责推进全省“五优联动”工作,及时掌握全省工作动态、帮助指导解决存在问题。省农业农村厅、省财政厅等其他有关单位按照各自职责,做好良种培育推荐、技术服务推广、财政支持等相关工作。各地要整合政策资源、发挥政策合力,向实施“五优联动”倾斜。各市、县(市、区)粮食物资部门负责当地实施“五优联动”工作,落实工作责任和任务,农业农村、财政等有关单位认真做好配合工作。

(二)落实分解任务。根据各市粮食播种面积、产量、储备规模等因素,按照一定的权重,省里测算分解下达各地实施“五优联动”面积任务。各地要制定相应工作方案,明确目标任务、具体举措、责任人,及时开展分析总结,报送绩效评估等相关结果。

(三)强化重点环节监督检查。加强对相关招投标事项、优质粮食订单分配落实等环节的监督检查,并主动接受相关部门和社会的监督,确保公开透明、公平公正。加强对优质粮食收购、储存、出入库和成品粮加工等环节的监督检查,确保各环节数量、质量符合相关规定要求。探索对市场销售的“五优联动”品牌大米进行纯度抽检,由省粮食行业协会通过媒体公布抽检结果。加强对各地“五优联动”工作进展情况督导检查,跟踪掌握试点进展情况,指导推进重点工作,研究解决遇到的困难和问题。

(四)纳入粮食安全责任制考核。调整优化粮食安全市县长责任制考核内容和相关指标的分值权重,调动各地推广优质粮食品种的积极性。健全实施“五优联动”相关考核指标,强化日常监督检查和考核结果运用,推动各地深化实施“五优联动”,促进粮食产业高质量发展。

打印

打印

关闭

关闭